Die außergewöhnliche Karriere eines außergewöhnlichen Mannes

Neuer Aufsatz über den jungen Karl Ziegler in der Zeitschrift Angewandte Chemie erschienen

Karl Ziegler gilt als einer der wichtigesten Chemiker des 20. Jahrhunderts. Doch über die Jugend und frühen Jahre als Wissenschaftler des in Hessen geborenen Mannes ist nicht viel bekannt. Ein neuer Aufsatz von Christoph Kießling in der Zeitschrift Angewandte Chemie beleuchtet nun den jungen Ziegler.

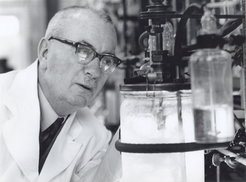

Karl Ziegler, der von 1943 bis 1969 Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung war, gilt als einer der wichtigsten Chemiker des 20. Jahrhunderts. Vielen ist er durch den Nobelpreis bekannt, den er 1963 gemeinsam mit Giulio Natta für die Entwicklung des Verfahrens zur Synthese von Niederdruck-Polyethylen erhielt. Doch was für ein Mensch war Karl Ziegler? Wie kam es dazu, dass der Mann aus dem beschaulichen Helsa, der stets eine Karriere als Universitätsprofessor anstrebte, schließlich in Mülheim landete, um ein Kaiser-Wilhelm-Institut zu leiten?

Dieser Frage ist nun der Historiker und ehemalige Leiter des historischen Archivs des MPI für Kohlenforschung, Christoph Kiessling, nachgegangen. Seine Erkenntnisse hat er in der Angewandten Chemie veröffentlicht. Dass ein historischer Aufsatz in einer Fachzeitschrift für Chemiker erscheint, kann man dabei durchaus als ungewöhnlich bezeichnen.

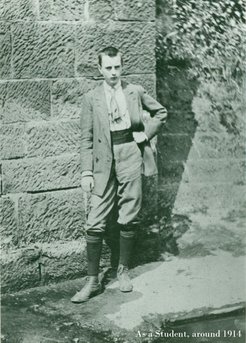

In seiner Arbeit zeichnet Kiessling das Bild eines in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Wissenschaftlers. Bereits in jungen Jahren zeigt sich, dass Ziegler eine große Karriere bevorsteht. Im Alter von nur 16 Jahren schließt er 1915 seine Schullaufbahn mit dem Abitur ab. Nach einem Jahr als Kriegskrankenpfleger in Galizien begann er 1916 mit seinem Chemiestudium in Marburg. Ein Jahr später legte sein erstes Verbandsexamen ab, was ungewöhnlich schnell war. Laut späterem Selbstzeugnis hatte der junge Mann die ersten beiden Semester einfach übersprungen.

Ziegler macht sich einen Namen

1920, nachdem er zwischenzeitlich zum Kriegsdienst eingezogen worden war, legte Ziegler seine Dissertation ab. Es folgten Postdoc-Jahre, seine Habilitation und zahlreiche Publikationen, mit denen er sich unter den Fachkollegen einen Namen machte. 1928 erhielt Ziegler eine außerordentliche Professur an der Universität Heidelberg.

Unter dem Regime der Nationalsozialisten geriet Zieglers Karriere indes ins Stocken. Aus diversen Briefen und Berichten hat Christoph Kiessling herausgelesen, dass das Regime Sorgen hatte, dass Ziegler einen im Nazi-Sinne negativen Einfluss auf Studierende haben könnte. Er habe keinerlei Anzeichen dafür gezeigt, „am Neuaufbau der deutschen Hochschule im nationalsozialistischen Geiste mitzuarbeiten“.

Und so verwehrte man Ziegler nicht nur in Heidelberg, sondern auch an anderen Fakultäten den Lehrstuhl. Gleichwohl war man sich bewusst, dass er auch im Ausland als fähiger Wissenschaftler angesehen wurde. 1936 trat er eine Gastprofessur in Chicago an. Es drohe „… die Abwanderung nach Amerika, und wir müssen solche Leute festhalten“, heißt es in einem Gutachten des Gaudozentenbundführers Ernst Krieck.

Angst vor Einfluss auf Studierende

Und nachdem man Ziegler 1938 eine Stellung an der Universität Halle angetragen hatte, erfolgten ab 1942 Verhandlungen, ihn als Nachfolger für Franz Fischer zu gewinnen, dem Direktor des KWI für Kohlenforschung in Mülheim. Hier, so der Gedanke der Nationalsozialisten, würde er weiterhin Forschung auf deutschem Boden betreiben, ohne aber zu viel Einfluss auf Studierende zu bekommen. Immerhin lag der Fokus der KWI von Beginn an in der Forschung und weniger in der Lehre.

Ziegler nahm den Ruf nach Mülheim an – jedoch nur unter gewissen Bedingungen. Er wollte das Institut deutlich breiter aufstellen als bislang, „…einmal nach der Seite der allgemeinen und synthetischen organischen Chemie, zum anderen in Richtung auf eine stärkere Berücksichtigung physikalischer und physikalisch-chemischer Gesichtspunkte und Untersuchungsmethoden.“

Kiessling umreißt im Aufsatz Zieglers weitere Karriere und spricht insgesamt vom „Bild eines Mannes dessen späterer Ruhm von einer langen Vorgeschichte geprägt war, die insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus viele Nachteile für ihn mitbrachte“. Dass er sich politisch nicht mit dem Regime gemein gemacht hatte, hebe ihn über viele Andere und betone eine Prämisse, die er sich stets selbst zum Maßstab setzte: Durch wissenschaftliche Exzellenz zu überzeugen.